By the

Numbers

Corporate Volunteering Program

データで見る留職のリアル

2011年の創業当時から

スタートしている「留職」プログラム。

これまでに50社以上から

300名以上の

ビジネスパーソンを、

国内外の

社会課題の現場に

派遣してきました。(2025年9月時点)

このページでは、過去の留職プログラムの実績を徹底分析!

参加者の年齢層や所属業界、派遣先の特性や不安だった点や参加動機など、

2024年8月に実施した調査結果をもとにした定量データから留職のリアルに迫ります。

Page Menu

Achievements留職プログラムの実績

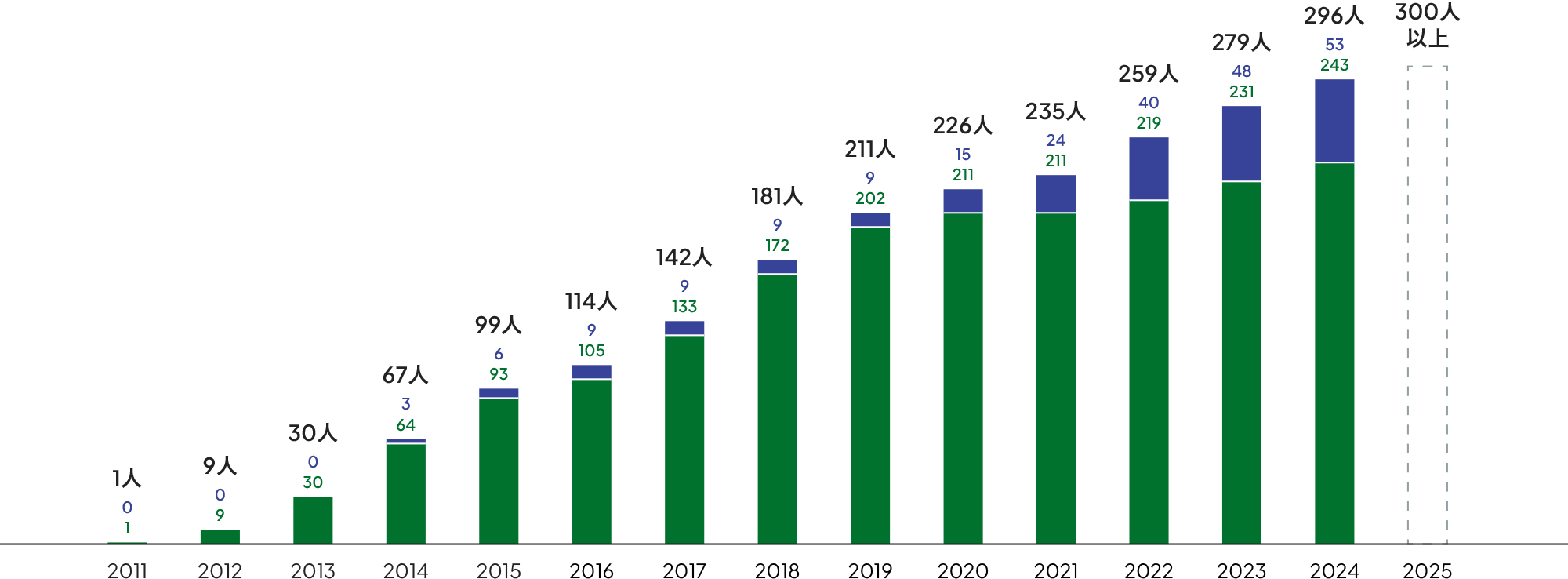

留職者の推移(累計)

累計296人

- 新興国派遣 累計 243人

- 国内派遣 累計 53人

2024年8月までの累計で296名、2025年9月の時点で300名を超えています。2011年の創業から毎年10〜40名程度がコンスタントに参加。コロナ禍を通じて国内派遣の本格実施がはじまり、現在ではニーズに応じて新興国と国内への派遣の両方が行われています。

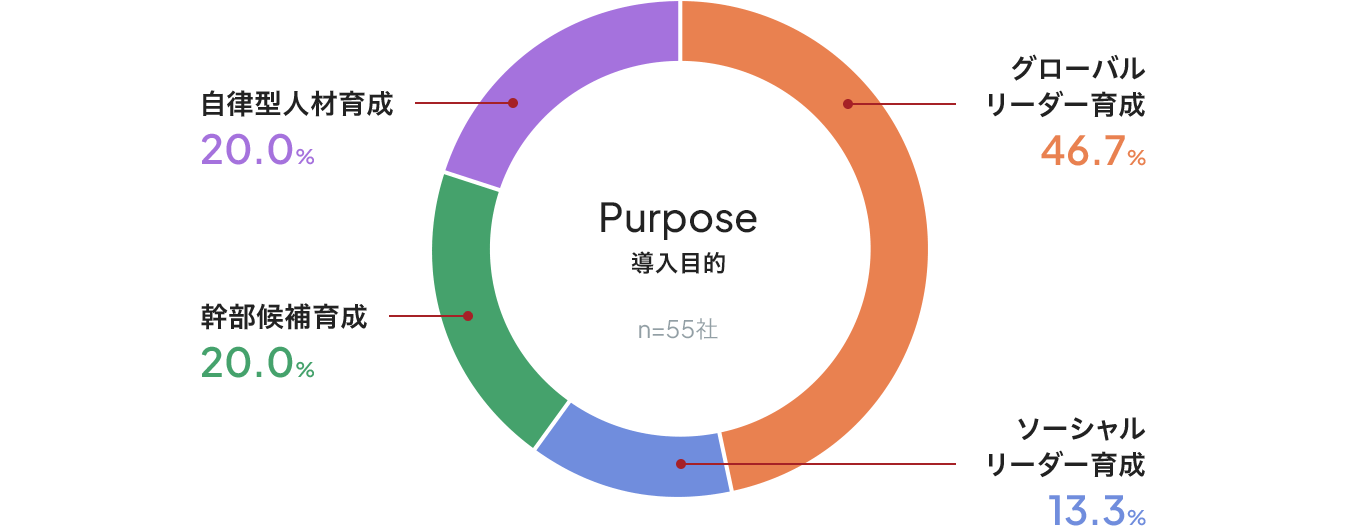

導入目的

企業の導入目的は、「グローバル人材育成」が最も多く、「幹部候補育成」「自律型人材育成」と続いていることがわかります。一方、クロスフィールズの留職の大きな特徴は社会課題に対する高い当事者意識を育むことで、社会課題起点で事業を考えられる「ソーシャルリーダー育成」を期待する企業が多いことが特徴です。

Participant

Profile留職者の属性

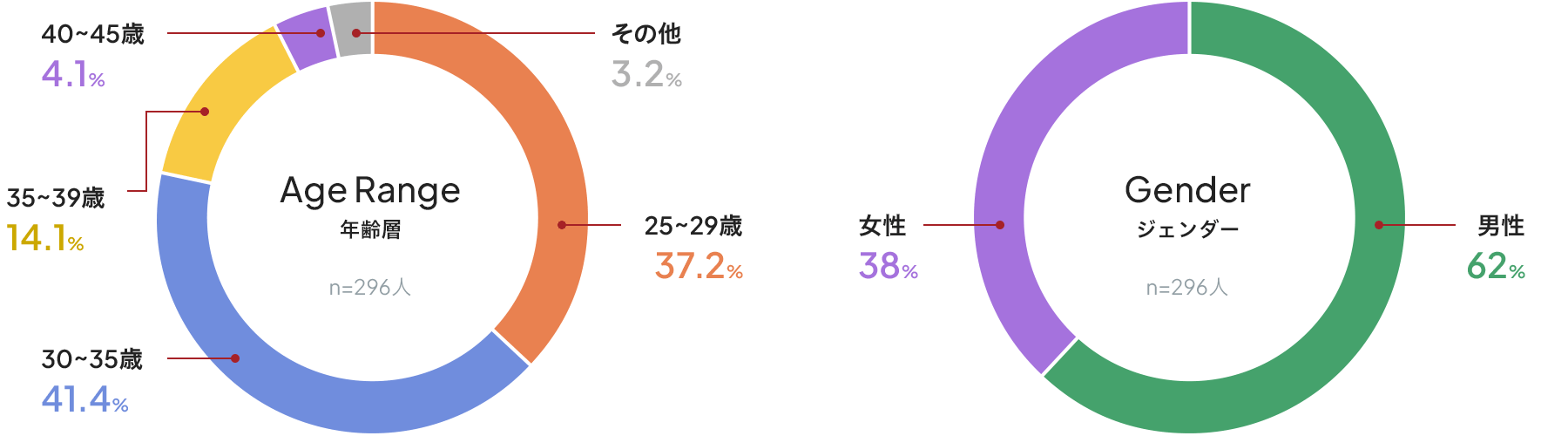

年齢層/ジェンダー

参加者の年齢層としては25〜29歳及び30〜34歳の派遣者数が多いことからも、30歳前後の次世代リーダー層への育成を目的とする企業が多いことが伺えます。また直近では、幹部候補人材である40〜45歳の派遣が増えてきています。ジェンダーに関しては男性の方が多いものの、女性も約4割程度と大きな差はない結果となりました。

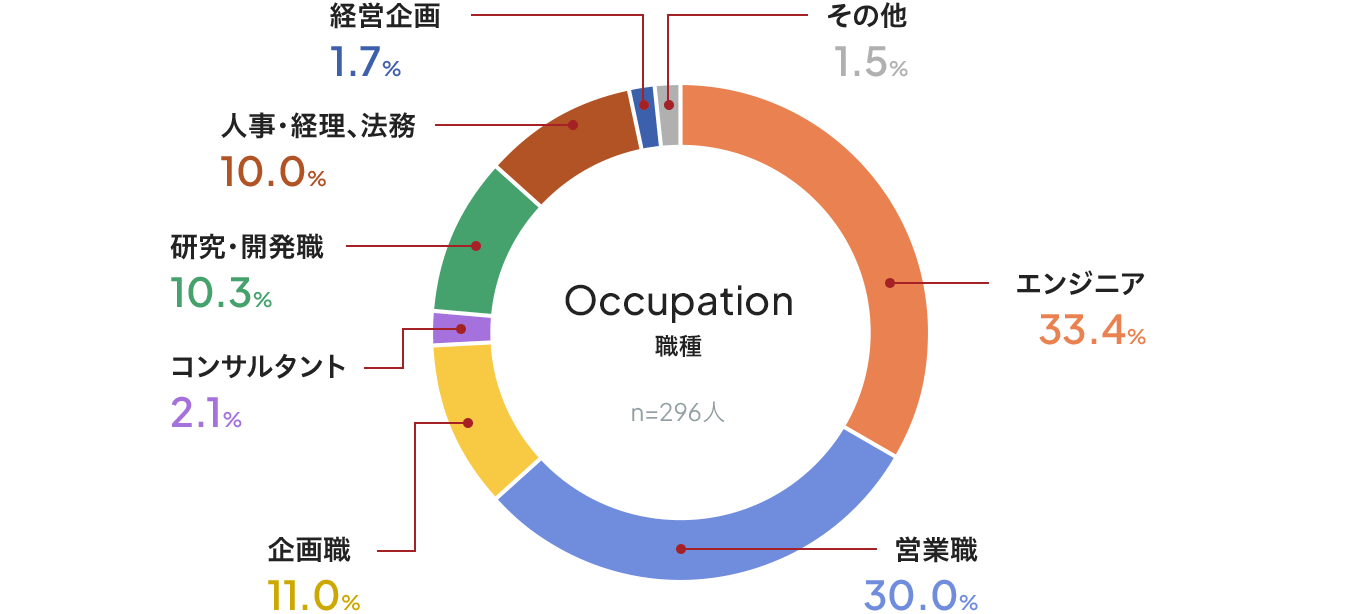

職種

派遣者の職種はエンジニア・営業職が同じくらい派遣実績が多い結果となりました。一方で、人事や経営企画などのコーポレート職も派遣実績としてあり、いずれの職種であっても留職で活躍できることが伺えます。

Host

Organizations派遣先団体について

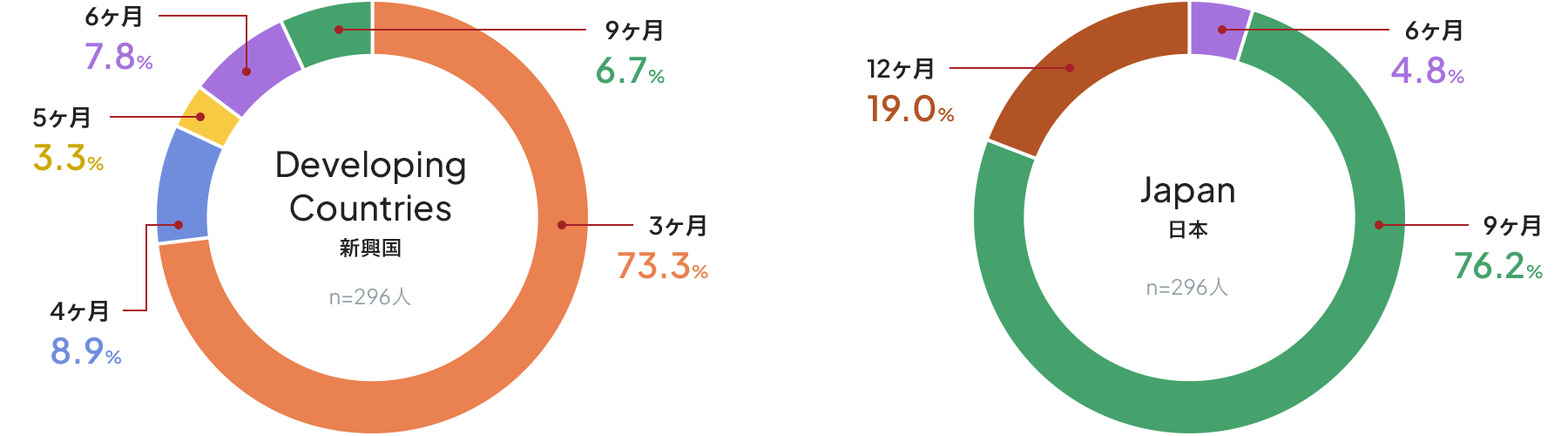

派遣期間

新興国派遣は現状3ヶ月以上での派遣としているが、その最短期間の3ヶ月が7割と最も多い結果に。直近では、3ヶ月が5割、6ヶ月以上も5割と長期派遣が増えてきています。一方で最短派遣期間が6ヶ月の国内派遣の場合では、9ヶ月が7割以上という結果となりました。費用面やビザなど労務的な観点も含め、国内派遣の方が長期派遣の意思決定がしやすいことが伺えます。

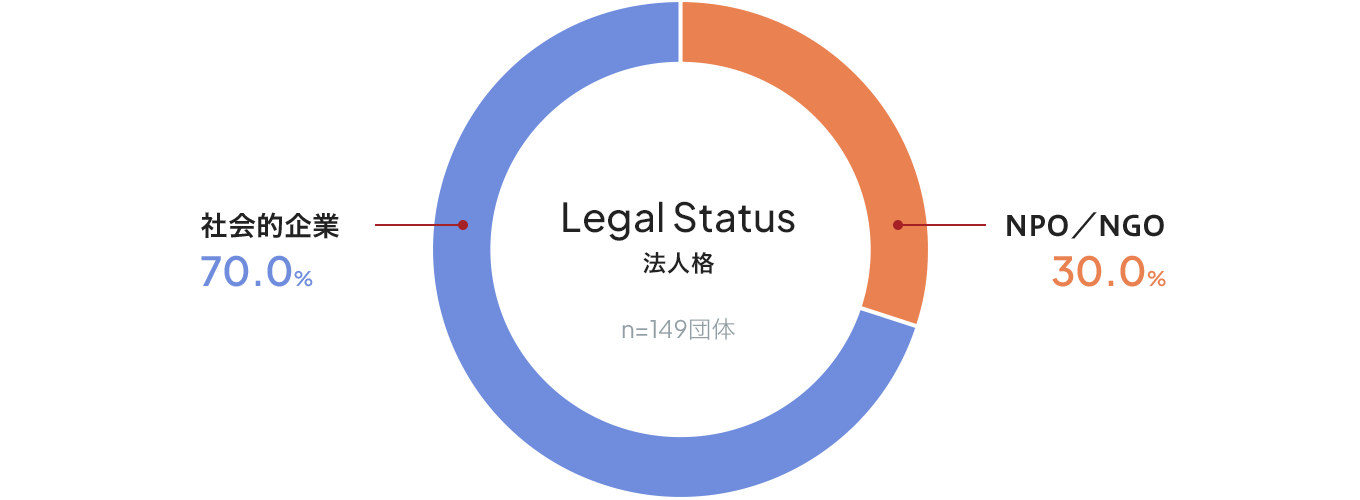

派遣先団体の法人格

派遣先の法人格については、社会的企業(社会課題解決を主な目的としながら、ビジネスの手法を活用して事業を行う民間企業)が7割を超える形となり、社会課題解決の形が多様化していることが伺えます。

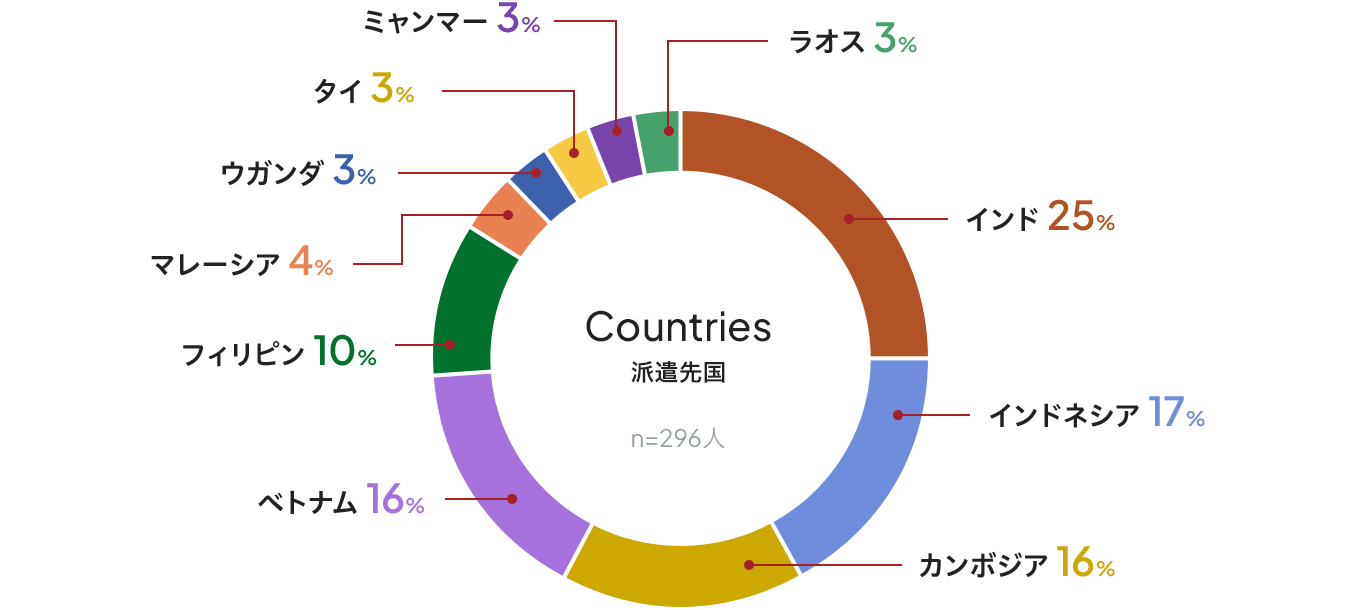

派遣先国(新興国派遣)

インドとインドネシアが最も派遣実績が多く、次点でカンボジア・ベトナムと続いており、日本企業の事業進出の可能性などとも一定の相関があることが分かります。(現時点での派遣国はインド、ベトナム、フィリピン、カンボジア、ラオスの5カ国をベースとしています)

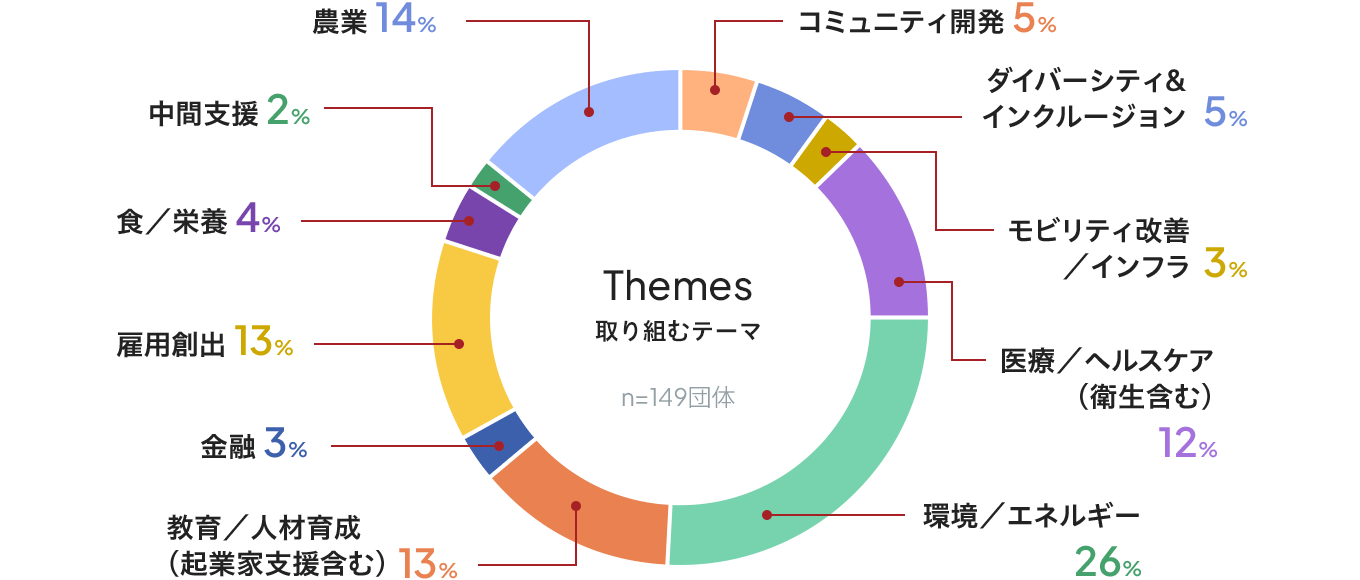

取り組むテーマ

多種多様な社会課題に取り組む団体に幅広く派遣実績があるものの、中でも環境/エネルギー、教育/人材育成、医療/ヘルスケアに取り組む団体がTOP3を占める結果となりました。

Alumni Insights留職卒業生アンケート

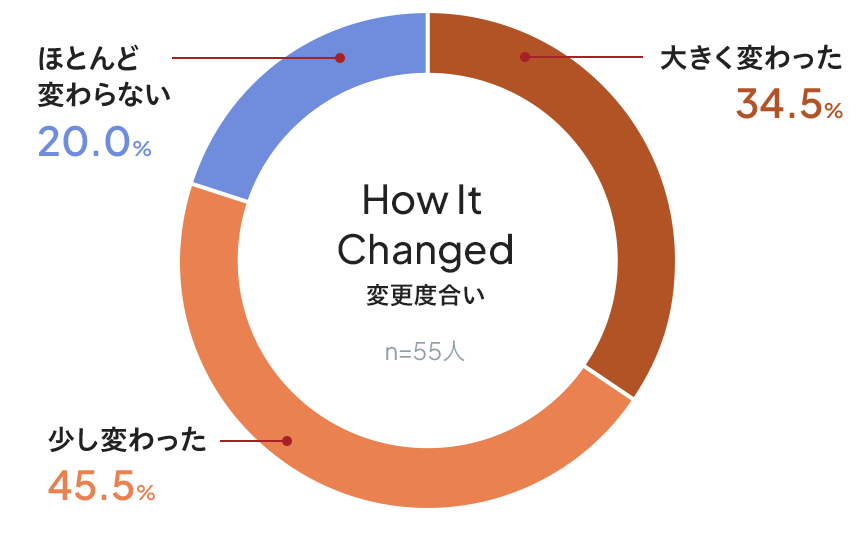

現地での業務内容の変更度合い

留職では派遣前に留職者のスキルや経験と、現地団体が持つ課題意識を掛け合わせて業務内容を初期的に設計します。一方で約8割の参加者が、現地活動期間中に業務内容が「変化した」と回答。またその理由の約8割が自発的・主体的な業務変更だったことがわかりました。この結果から、留職では与えられた業務にだけ取り組むのではなく、現地団体への貢献や自身の成長を最大化するためにオーナーシップを持って活動しており、またそれが求められる環境であるといえます。

参加以前の海外経験

留職者の約半数が留学や海外駐在など、何らかの海外経験を経て留職に参加していることがわかりました。一方で長期滞在経験がない人でも3ヶ月以上の派遣に挑戦しており、海外経験の有無にかかわらず参加できるプログラムであることがわかります。

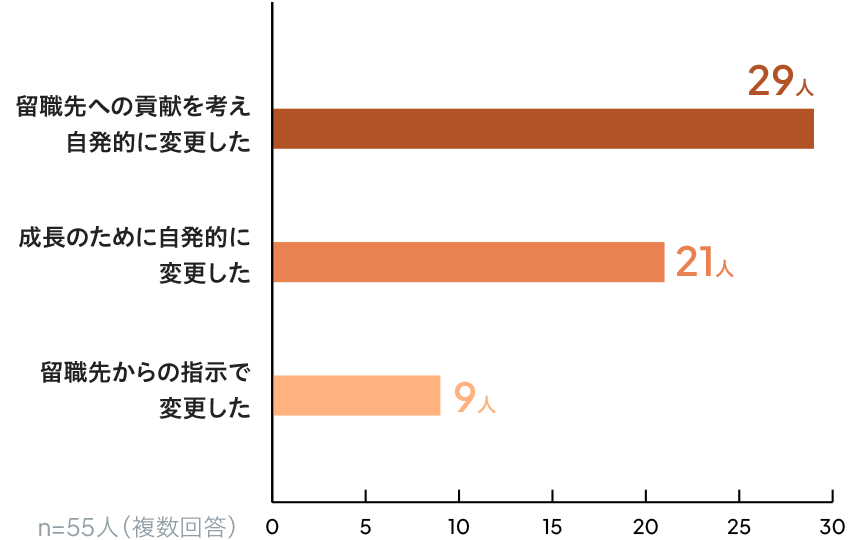

留職で感じた難しさ

留職者に留職参加で苦戦した点を聞いたところ、「コミュニケーションと言語の壁」と答えた参加者が4割以上となり、多くの留職者がコミュニケーション面での難しさを感じていることがわかりました。また「業務内容の不明瞭さ」「自律的な進捗確認」の難しさを指摘する声も多く、「与えられる環境でない中で、自らゴールを描き仕事を作っていく姿勢」が求められることがわかりました。

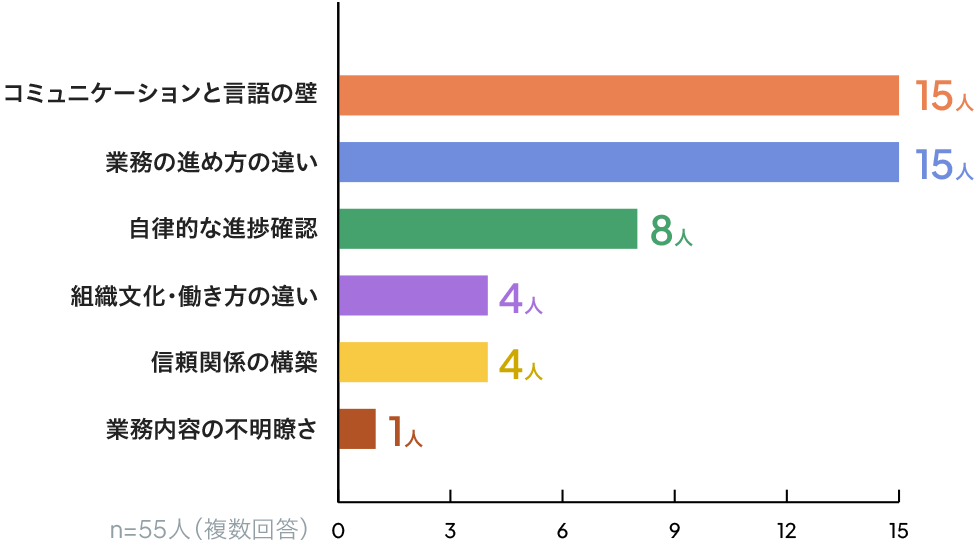

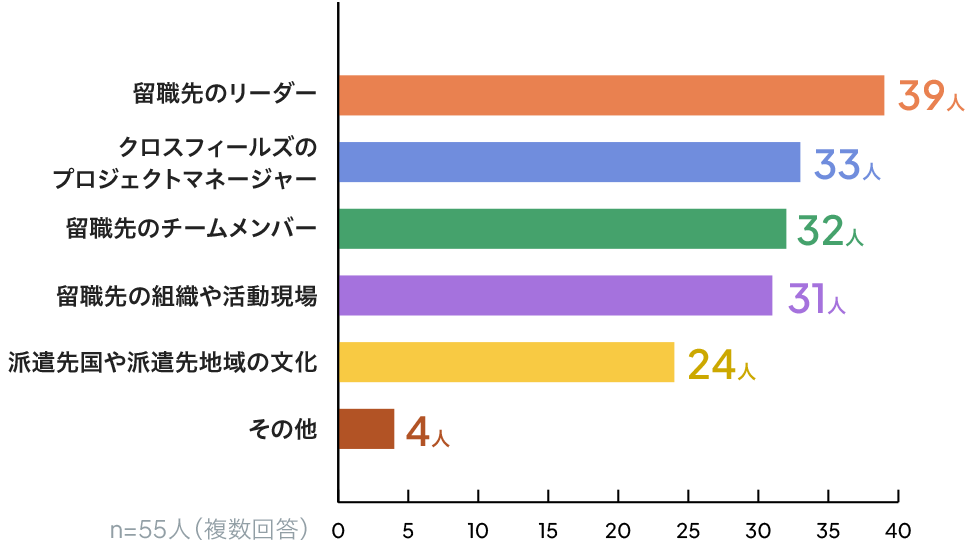

最も影響を受けたもの

現地活動中に影響を与えたものを聞いたところ、「派遣先のリーダー」「クロスフィールズのプロジェクトマネージャー」「派遣先のチームメンバー」がTOP3という結果になりました。この結果から、現地の社会課題解決に向けてたくましく活動するリーダーやメンバーとの対話が派遣中の経験に大きく影響を与えることが明らかになりました。また、プロジェクトマネージャーによる内省を促す問いや壁打ち等の伴走支援も越境経験にとって大きな役割を果たしていることもわかりました。

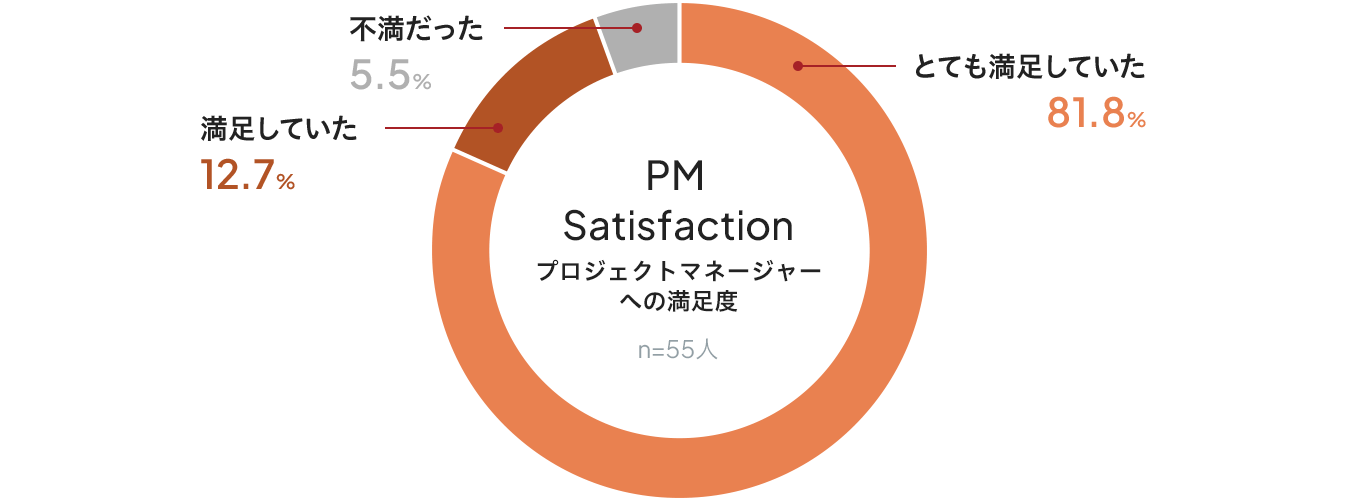

プロジェクトマネージャーへの満足度

留職プログラムの大きな特徴の一つに「専任のプロジェクトマネージャーによる伴走支援」があります。アンケートの結果からも、9割以上の留職者がプロジェクトマネージャーの伴走に満足していると回答。留職者からは「定期的な1on1やフィードバックが、自分の考えや行動を言語化する助けになり、自己成長や内省が促進された」「厳しくも優しいフィードバックやアドバイスを通じて、自分の弱みや足りない部分を認識し、それを乗り越えるための行動目標を立てられた」等の声が聞こえました。

派遣先団体の満足度

全ての留職者が派遣先に満足していると答えた結果から、留職者とのマッチング精度は非常に高く、派遣先へのに満足度が高い状態でプログラムが運営されていると言える結果になりました。留職に適した団体選定、また各留職者のチャレンジポイントや成長の方向性に合わせたテーラーメイドの企画設計はクロスフィールズの留職プログラムの強み・価値であることがわかります。また、最終的には留職者が自らの意志で団体を選ぶプロセスがあることも、高い満足度に繋がる要因だと考えられます。

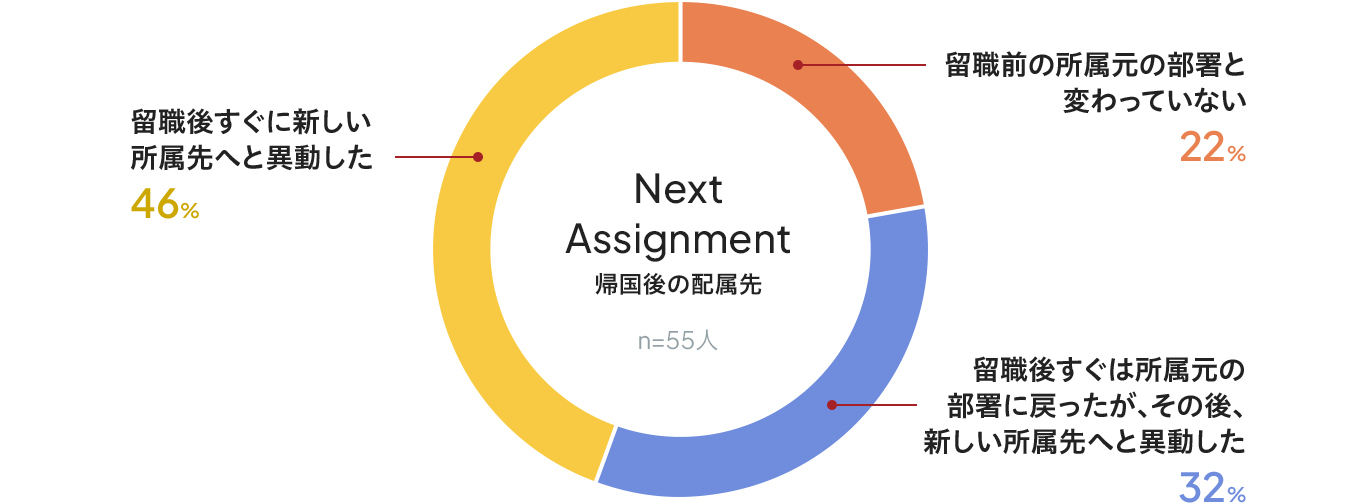

帰国後の配属先

留職後は、派遣元企業で新しい所属先に異動する留職者が半数近くと多い結果となりました。留職での経験をもとに、多くの企業がその経験を更に活かせる業務を設計しているケースが多いということが分かります。なお留職後1年以内に転職や起業等で所属先企業を離れるケースは1割未満となっており、一般的な20〜30代の転職動向と比べると低く留まる結果となりました。

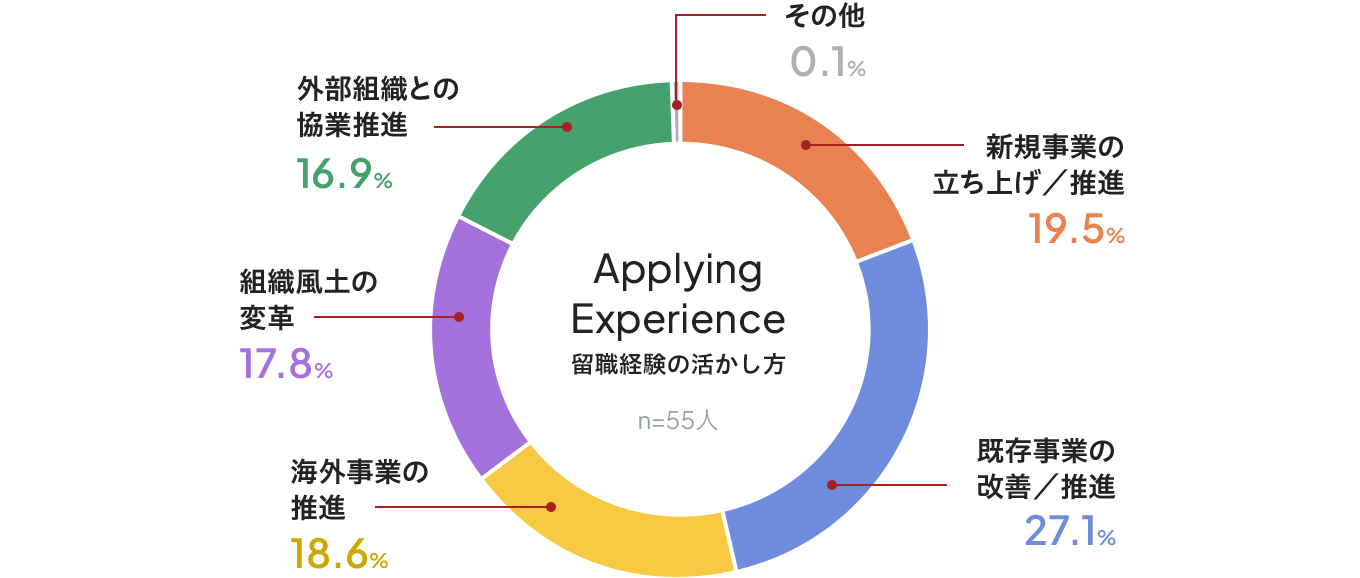

留職経験の活かし方

各回答の割合に差がないことから、留職経験のその後の活用方法は参加者の志望動機や目標、派遣先での経験によって様々であることがわかります。中でも新規事業の立ち上げ、既存事業の改善/推進、海外事業の推進といった業務の割合が高いことから、新しい環境でゼロから挑戦した経験がプログラム終了後にも活かされていることが伝わってきます。

In Your Wordsあなたにとって留職とは

In Your Wordsあなたにとって留職とは

- “人生の転換点・ターニングポイント”

- “働く意義とその再定義”(仕事の意味や目的)

- “キャリアと人生の方向性”(キャリア開発、人生の指針)

- “自分を知る”(自己理解、自己発見)

- “社会課題への取り組み”(社会課題への意識、社会貢献)

- “自己成長・自己変容”(価値観、視点の変化)

- “環境の変化”(異文化体験、新しい視点)

- “リーダーシップの発見”

- “心の支えや原体験”(厳しい状況での助けとなった経験)

留職とはどんな経験だったかを聞いたところ、多種多様な回答が寄せられました。「人生のターニングポイント」「キャリアと人生の方向性を問い直した経験」など、価値観形成に大きな影響を与えていることが伝わってきます。

お気軽にお問い合わせください。