CULTIVATE領域

共感VRプログラム

Empathy VR

Program

About Empathy VR Program

VR/360度映像を活用し、

当事者の目線で社会課題を

擬似体験するプログラム

環境・人権など自社が定めるマテリアリティに即した課題や、

普段の仕事では接することが少ない社会課題の現場を擬似体験するプログラム。

テクノロジーを活用した「共感によるつながり」を通じて、

サステナビリティ経営の実現に向けた社員のマインド醸成を目指します。

Page Menu

Overview

Empathy VR

Program

-

対象

全社員向け

-

目的

サステナビリティ経営の実現に向けた社員の意識変革

-

人数

10名程度〜1,000人以上まで

-

期間

45分〜3時間程度

共感VRプログラムが行う3つのプログラムのうち、 「対話型 e-ラーニング」を動画で紹介します。

Features &

Benefit特徴と導入の効果

-

VR/360度映像による

現場の擬似体験Immersive Simulationテクノロジーを活用した「現場の擬似体験」を通じて、社会課題への当事者意識を醸成。

-

様々なステイクホルダーの

インタビュー動画Stakeholder Interviews課題の当事者や解決に挑むリーダーの視点など、課題を多面的に理解する。

-

ファシリテーションに

基づく内省と対話Reflection & Dialogue参加者同士でプログラムを通じて生まれた想いや考えを共有し、学びを深め、自分のものとする。

導入の効果

サステナビリティ経営の

実現に向けた社員の意識変革

Programsプログラムのメニュー

対話型e-ラーニング

-

デバイス

タブレット/スマホ使用

-

特徴

オーダーメイドの映像コンテンツ制作動画内ファシリテーションe-ラーニング型

-

目的

自社のマテリアリティに応じた

社会課題の自分事化事業を通じた課題解決に取り組む

マインドの醸成 -

実施規模

(推奨)1,000名以上人数制限なし/英語版制作によるグローバル展開も可

-

実施時間

45分〜1時間

-

コンテンツ

例自社が扱う原料のサプライチェーンCase 1.三井物産様の事例を見るサーキュラーエコノミーCase 2. 東急不動産様の事例を見る

オンライン型ワークショップ

-

デバイス

タブレット/スマホ使用

-

特徴

クロスフィールズ保有のオリジナルコンテンツから選択し、プログラムを実施クロスフィールズによるファシリテーションオンライン参加型

-

目的

社会課題に対する当事者意識の醸成事業アイデア探索

-

実施規模

(推奨)最大200名程度

-

実施時間

2時間〜3時間程度

-

コンテンツ

例・カンボジアの農村から「貧困」について考える

・ウガンダの「子ども兵」について考える

・タンザニア未電化地域から「エネルギー」を考える ほかオリジナルコンテンツ一覧

没入型ワークショップ

-

デバイス

VRゴーグル使用

-

特徴

クロスフィールズ保有のオリジナルコンテンツから選択し、プログラムを実施クロスフィールズによるファシリテーションVRゴーグル使用・対面型

-

目的

社会課題に対する当事者意識の醸成事業アイデア探索

-

実施規模

(推奨)10名程度

-

実施時間

2時間〜3時間程度

-

コンテンツ

例・カンボジアの農村から「貧困」について考える

・ウガンダの「子ども兵」について考える

・タンザニア未電化地域から「エネルギー」を考える ほかオリジナルコンテンツ一覧

Contentsオリジナルコンテンツ

クロスフィールズではこれまでに、5つのオリジナルコンテンツを制作してきました。

オンライン型ワークショップ、没入型ワークショップでは

こちらのコンテンツから1つを選択いただき、プログラムを実施します。

-

01

カンボジアの農村から

「貧困」について考える

認定NPO法人SALASUSU

-

02

タンザニア未電化地域から

「エネルギー」を考える

WASSHA株式会社

-

03

日本に暮らす「難民」について

考える

NPO法人WELgee

-

04

「子ども兵」の問題から

自分たちにできることを考える

認定NPO法人 テラ・ルネッサンス

-

05

視覚障害者の世界から

「個性や多様性」について考える

一般社団法人ダイアローグ・ジャパン・ソサエティ

Case事例

展開開始から1年で8社が導入、

累計参加者は1万人以上に。

01

三井物産株式会社

対話型e-ラーニング

三井物産株式会社対話型e-ラーニング

三井物産(株)では、社員向けにサステナビリティの意識浸透プログラムを展開。その一環として、「自社で調達する原料のサプライチェーン」をテーマに対話型e-ラーニングを活用した研修を開発し、約1ヶ月間の受講期間で国内外4,000⼈以上の社員が受講しました。

コンテンツの流れ

- グアテマラの原料生産者の暮らしや収穫の模様を360度映像などを使って疑似体験

- 原料生産者、サプライヤー、日本での取引先、社会課題の専門家(JICA)など多様なステイクホルダーの声を聞き、サプライチェーンで起こり得る社会課題への理解を深める

- ディスカッションを通じて、サステナビリティ実現の意義と難しさ、自部署でできることを考える

現地での撮影の様子

ファシリテーターを用意せず、ナビゲーターによる進行でプログラムを受講

導入企業の声

三井物産株式会社サステナビリティ経営推進部筒井 雪美 氏

現中期経営計画のテーマを「Creating Sustainability Futures」としており、サステナビリティを非常に重要視し、現場での取り組みを更に加速する必要があると認識しています。組織全体の関心を高め、サステナビリティと事業を結び付ける為に組織単位での議論による全員参加型の研修を実施しました。実施後「収益性とサステナビリティの両方に取り組む必要性を実感した」などの感想が多く寄せられ、多様な社会課題の現場にネットワークを持ち、現場の臨場感を伝えることを強みに持つクロスフィールズさんに撮影頂いたことで、所属本部に関わらずどの社員にも現場での様子を疑似体験できる研修動画となり、社員がより自分ゴトとしてサステナビリティ課題の複雑さやその課題に対する理解を深める機会になったと感じています。

02

東急不動産ホールディングス

株式会社

対話型e-ラーニング

東急不動産ホールディングス株式会社対話型e-ラーニング

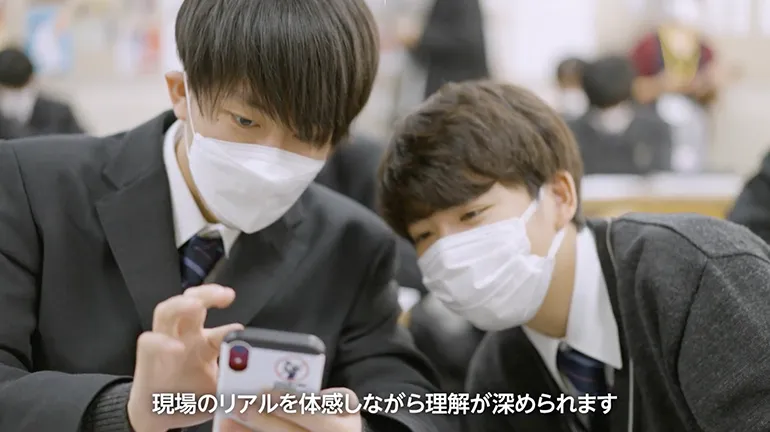

東急不動産ホールディングスは、全社方針の一つに「環境経営」を掲げ、環境を起点とした事業機会の拡大を目指しています。具体的には「脱炭素社会」・「循環型社会」・「生物多様性」という3つの重点課題への取り組みを推進しています。その中でも「循環型社会」は、特に現場社員に本質的な目的を浸透させることが難しかったことから、約1時間の対話型e-ラーニングを通じ、岡山県西粟倉村で行われる「サーキュラーエコノミー」の営みと自社での環境への取り組みを学び、自分たちの業務にどう活かせるかをグループ社員全体で考えて頂く機会としました。

コンテンツの流れ

- 岡山県西粟倉村を舞台に、森林を中心としたサーキュラーエコノミー実践の様子を360度映像を使って疑似体験

- サーキュラーエコノミーの推進を担った現地の企業や自治体の声を聞き、本テーマへの理解を深める

- 環境課題への同社グループ社員の取り組みを映像で視聴。対話を通じて、自身の業務で何ができるかを考える

社内で展開したプログラムイメージ

現地での撮影の様子

導入企業の声

東急不動産ホールディングスグループサステナビリティ推進部 企画推進室 係長平井 健一氏

日常、サステナビリティ推進部として知識や情報提供を社員に行っていますが、それを一人一人に落とし込むのは容易ではありませんでした。正解が無い難しい課題について、社員が「学ぶ」というより「体感」する機会を提供できるのがこのプログラムのポイントだと思います。日常業務や四半期決算の数字に追われ、立ち止まって考える時間が限られるサステナビリティについて、同僚と肩肘張らずに意見を交わし、それぞれが独自の気づきを得て欲しいと思い内容を構成しました。参加者からは「複数名受講とすることで集中し参加できた」「他の参加者の発言から学ぶこともあり、良い形式」など、内容は勿論プログラムの実施形態を評価する声も多く聞こえています。

03

キリンホールディングス

株式会社

没入型ワークショップ

キリンホールディングス株式会社没入型ワークショップ

CSV経営を推進するキリンホールディングス(株)では、「社会課題と自分を繋ぐ思考プロセスを学び、CSVの実践を促進する」ことを目的に、普段接することのない社会課題をテーマにした没入型ワークショップを実施。有志で参加した計20名程度の参加者が、3回に分けてVRゴーグルを活用して「ウガンダの子ども兵」「カンボジアの貧困」をテーマにしたコンテンツを体験。社会課題と自分との繋がりや、課題解決に向けて日々の仕事を通じてできることを考えていきました。

VRゴーグルを着用してプログラムを体験する参加者

Education教育関係の取り組み

共感VRプログラムは中高生向けの教材としても展開しています。

-

「未来の教室」

STEAMライブラリー経済産業省・教育産業室が運営するデジタル教材のオンラインライブラリー。クロスフィールズはコンテンツ開発事業者として学校向けに10のテーマでプログラムを提供中。

-

動画「3分でわかる社会課題の

探究教材」共感VRプログラムを実際の教育現場で活用した時の様子

お気軽にお問い合わせください。