越境活動に関する取り組み

インパクトマネジメント

Impact Management

About Impact Management

クロスフィールズは事業を通して生み出す

社会インパクトに関する

調査研究や情報発信に

有識者の方々とともに取り組んでいます。

クロスフィールズは2011年の創業より一貫して、

留職やフィールドスタディなどの「越境活動」を通じて

ビジネスパーソンの「社会課題の自分事化」を推進してきました。

その効果について、外部組織や有識者の方々のご協力のもとで

調査研究と情報発信を進めています。

このページではこれまでの取り組みや関連情報をまとめています。

Overview

Impact

Management

-

対象

企業/NPO向け

特徴Features

社会配慮行動に関する調査・研究

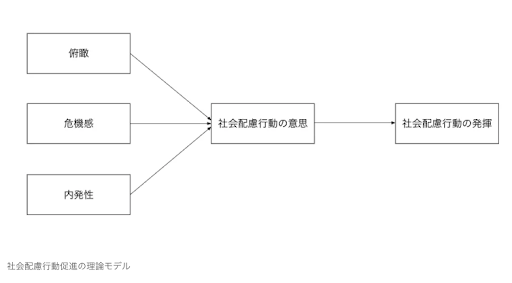

クロスフィールズは「社会配慮行動促進の理論モデル」を開発しました。本モデルに基づくアンケートをプログラム参加者に対して実施することで、社会的なインパクトの可視化やプログラムの改善に取り組んでいます。

本モデルは越境学習研究の第一人者・法政大学大学院 政策創造研究科 石山恒貴教授と株式会社ビジネスリサーチラボとともに共同開発。2年以上にわたるディスカッションと共同分析を通じて社会課題の自分事化レベルを測る「社会配慮行動促進の理論モデル」を構築しました。本モデルはすでに先行研究で実証されている「環境配慮行動」に関する研究を軸に検討を行い、独自の理論モデルとして開発することに成功しました。本モデルに基づくアンケートをプログラム参加者に対して実施することで、社会課題の自分事化がどれだけ進んだかを可視化するとともに、プログラム内容の改善につなげていきます。

「社会課題の自分事化」に必要と定義される3要素

1. 俯瞰:

「実は、自分の行動や意識が社会課題と結びついているかもしれない」など、自身と課題の関連性を俯瞰して考える想像力のこと

(↔ 社会課題は遠い問題で自分とは関係ないものだととらえている)

2. 危機感:

社会課題を重要な問題だと認識し、それにより生活が脅かされるかもしれないと危機感を感じること

(↔ 課題の当事者に対して共感を抱けず、他人事だと考えている)

3. 内発性:

社会課題に対して自発的に取り組みたいと考えること

(↔ 自身の原体験やパーパス起点ではなく、社会的な規範やルールを元に受動的に取り組む)

メッセージMessage

本モデルの共同研究を行なったお二人からのメッセージをご紹介します

分析結果Report

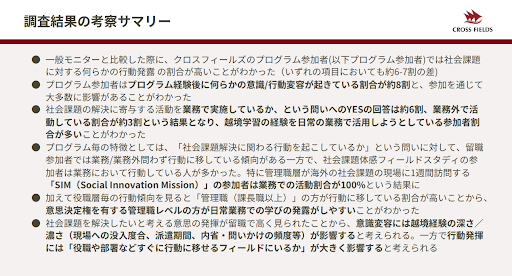

クロスフィールズではプログラム実施を通じた社会インパクトを測るため、本モデルをベースとしたアンケートをプログラム参加者に実施し、参加者の意識/行動変容を定期的に評価しています。

2024年度には有志のプログラム参加者に対して本アンケートを実施。(プログラム参加者の回答者数:73名。一般モニター1,117名の回答とのクロス分析も実施)結果的に回答者のうち8割に社会課題に対して何らかの意識/行動変容が生まれていることや、参加プログラムや参加者の役職に応じた変容の特徴が明らかになりました。

調査結果に関する考察のサマリー

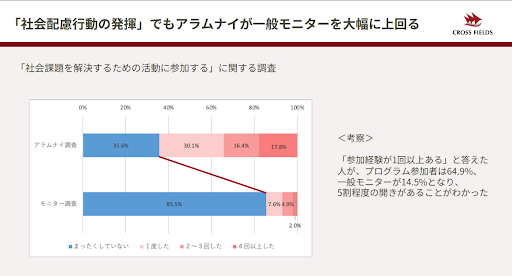

社会課題解決に向けた活動への参加率に関する調査結果。

「活動に参加している」と回答したプログラム参加者は64.9%、一般モニターは14.5%という結果となり、5割程度の差があることがわかった。

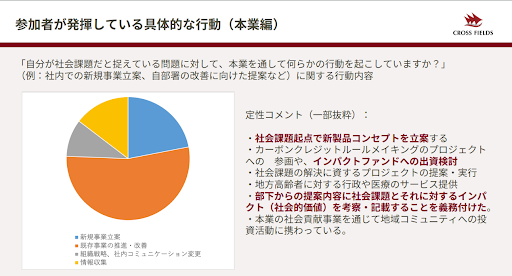

社会課題と捉えている問題に対する、本業を通じた行動内容についての調査結果。既存事業の推進・改善が半数以上、それ以外にも新規事業立案や組織戦略等を通じて行動を起こしている参加者がいることがわかった。

レポート全編はこちら

Read more本件に関するプレスリリースはこちら

越境プログラム参加者の8割に社会課題に対する意識/行動変容が生まれることが明らかに

NPO法人クロスフィールズのプレスリリース(2024年12月10日 11時00分)越境プログラム参加者の8割に社会課題に対する意識/行...

イベントEvent

クロスフィールズでは定期的に調査結果を報告するイベントを開催しています。

2024年10月には本モデルやアンケート調査結果を発表する特別イベント「社会課題の現場への”越境”が組織と社会に与えるインパクトに迫る」を開催。当日は法政大学大学院の石山恒貴氏と中外製薬(株)上席執行役員の矢野嘉行氏をゲストに迎え、実際の事例も交えながら、越境学習の意義や企業で活用する際の成功/失敗要因や、企業での活用事例などについての意見交換が行われました。

イベントレポートはこちら

社会課題への越境が与えるインパクトに迫る!石山恒貴氏×中外製薬・矢野氏〜プログラム参加3,000名突破記念イベントレポート・前編〜|CROSS FIELDS

クロスフィールズは2024年10月30日にプログラム参加者3,000名突破を記念したイベント「社会課題の現場への"越境"が...

無力感、伴走者……越境学習に重要なものとは?石山恒貴氏 ×中外製薬・矢野氏〜プログラム参加者3,000名突破記念イベントレポート・後編〜|CROSS FIELDS

クロスフィールズは2024年10月30日にプログラム参加者3,000名突破を記念したイベント「社会課題の現場への"越境"が...

過去の

調査研究Previous Surveys

クロスフィールズではこれまでも様々な外部組織や有識者の方々のご協力のもとで調査研究と情報発信を進めてきました。過去の調査研究の内容については以下よりご確認いただけます。

経産省の越境学習に関する調査研究 |

| イノベーション推進人材の育成を目的として越境活動を推奨する経済産業省は、その効果に関する調査研究を法政大学大学院・石山恒貴教授と株式会社ビジネスリサーチラボ主導のもと2020年度に実施。クロスフィールズは越境活動の実施事業者として調査に協力し、調査結果は越境活動の評価ツール(ルーブリック)等にまとめられました。 |

マクロミル社との共同調査 |

| 株式会社マクロミルと共同で大規模調査を2019年に実施。越境活動の経験者約1,800人を含む約4,000人を対象に、留職など14種類の越境活動で得られるスキルの特徴や、マインドセットの変容タイプを詳細に分析しました。結果は報告書にまとめ、さらにイベント「越境4.0時代のリーダー育成」を開催。早稲田大学ビジネススクール・入山章栄教授と調査からの示唆を議論しました。(イベント概要と投影資料はこちらからご覧いただけます) |

「未来の教室」リカレント教育ワーキンググループへの参画 |

| 経済産業省はリカレント教育の一貫としても越境活動に着目、その効果を測るために実証実験と調査研究を2018年より実施。クロスフィールズは実証事業者として関わり、学生起業家の留職や企業の役職層がNPO/社会的企業に経営参画するプロジェクト等を手掛けました。また、「リカレント教育ワーキンググループ」にも参画し、越境活動を運営する事業者や有識者の方々との議論にも参加しました。 |

「新しいリーダーシップ開発論」のHBRでの連載 |

| クロスフィールズでは『採用基準』の著者で組織・人事コンサルタントの伊賀泰代氏と、留職プログラム参加者の成長度を測る独自アセスメントツールを開発・運用しています。2018年には150名の留職経験者のデータ分析を実施。参加者の性格特性ごとに異なる成長のきっかけや、リーダーシップが発露するプロセス等を明らかにし、「新しいリーダーシップ開発論」としてDIAMONDハーバード・ビジネス・レビューで7回にわたり連載しました。 |

お気軽にお問い合わせください。